Beach birds for camera de Merce Cunningham

Comment Merce Cunningham, à travers Beach Birds for Camera, transforme-t-il la perception du mouvement en libérant la danse de ses repères scéniques, musicaux et narratifs ?

Comment Merce Cunningham parvient-il à créer une écriture chorégraphique libre et aléatoire tout en maintenant une grande rigueur formelle ?

Beach Birds for Camera est une adaptation filmée de la pièce Beach Birds créée en

1991 par

Merce Cunningham, chorégraphe américain pionnier de la

danse post-moderne.

Le film, réalisé en

1993 par

Elliot Caplan en étroite collaboration avec Cunningham, transpose l’œuvre sur pellicule en explorant la

relation entre mouvement, espace et regard.

L’univers de Beach Birds s’inspire du comportement des oiseaux : observation, vigilance, immobilité, envol.

Cunningham y explore la

coexistence entre individu et groupe, la façon dont un mouvement singulier participe d’un élan collectif.

Cette chorégraphie s’inscrit dans la continuité de son travail avec

John Cage, compositeur et compagnon de recherche : musique et danse y coexistent

sans subordination, selon un principe d’indépendance totale du temps et de la structure.

Merce Cunningham – principes chorégraphiques

Figure essentielle de la modernité américaine, Merce Cunningham révolutionne la danse par plusieurs principes fondateurs :

- Autonomie des arts : musique, décor, costume et mouvement sont créés séparément, puis assemblés au moment de la représentation.

- Usage du hasard (chance operations) : certains enchaînements, durées ou orientations sont déterminés aléatoirement pour déjouer les habitudes chorégraphiques.

- Espace non hiérarchisé : la scène est envisagée comme un champ global ; aucun centre, aucun “devant”.

- Corps neutre : pas de narration ni d’émotion imposée ; le sens naît du regard du spectateur.

- Danse et technologie : Cunningham expérimente très tôt la vidéo, la caméra et les logiciels de composition (LifeForms), considérant l’outil numérique comme un partenaire créatif.

Beach Birds for Camera condense ces principes en les faisant dialoguer avec le langage cinématographique.

L’écriture chorégraphique

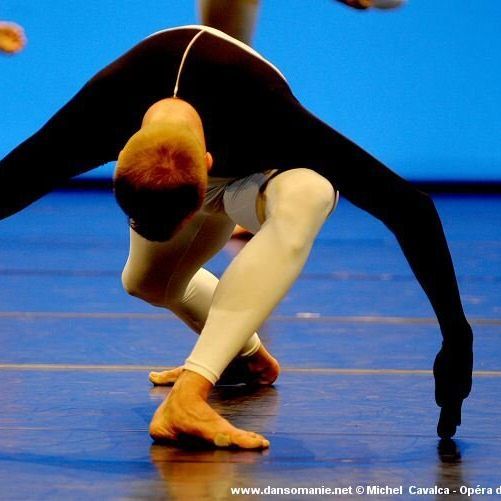

Sur un effectif d’une douzaine de danseurs du Merce Cunningham Dance Company, la chorégraphie combine des phrases précises, fragmentées, souvent asymétriques.

Les gestes évoquent subtilement le monde animal : bras déployés comme des ailes, battements contenus, secousses rapides du torse, envols suspendus.

Les trajectoires alternent immobilités longues et déplacements rapides.

L’organisation temporelle ne suit aucun rythme musical : chaque danseur possède son propre “temps interne”, ce qui crée une impression d’autonomie au sein du groupe.

Des moments d’unisson rares surgissent comme des coïncidences, renforçant l’idée d’un ordre naturel plutôt que composé.

Musique et espace sonore

La bande sonore, composée par John Cage (Four³), enveloppe la danse d’un paysage acoustique fait de sons étirés, de silences et de résonances.

Aucune synchronisation n’existe entre musique et mouvement : chacun évolue selon sa logique, laissant au spectateur la liberté de créer ses propres correspondances.

Le silence et le bruit ambiant deviennent partie intégrante du rythme visuel ; la musique n’accompagne pas la danse, elle la contient.

Caméra et espace filmique

Elliot Caplan filme la pièce dans deux lieux new-yorkais aux volumes contrastés : Kaufman Astoria Studios et Industria Superstudio.

Le dispositif cinématographique transforme radicalement la perception de la danse :

- alternance de plans larges et de gros plans sur les torses ou les bras ;

- recadrages qui isolent un geste ou révèlent une architecture cachée ;

- jeu sur la profondeur de champ et la lumière naturelle pour modeler l’espace.

La caméra devient un partenaire chorégraphique : elle suit, coupe, ralentit ou prolonge le mouvement.

Cunningham ne filme pas le spectacle, il recompose la danse à travers le regard cinématographique, créant un nouvel espace-temps.

Scénographie et costumes

Les danseurs portent des costumes dessinés par Marsha Skinner : combinaisons blanches ou gris pâle ornées d’éléments noirs aux bras et aux épaules.

Ces contrastes de tons évoquent les plumages d’oiseaux marins.

Le décor est volontairement épuré ; le sol clair et le fond neutre mettent en valeur la lumière et les ombres portées.

Les éclairages varient subtilement : un rayon, une lueur latérale, une variation d’intensité suffisent à transformer l’espace perçu.

Le résultat visuel, à la fois précis et poétique, évoque un paysage littoral abstrait, où les corps deviennent silhouettes mouvantes au rythme du vent.

Fondamentaux du mouvement

- Poids : centre mobile, appuis fluides, alternance entre légèreté des sauts et ancrage des poses.

- Espace : absence de frontalité ; circulation constante, croisements, diagonales.

- Temps : indépendant, non métrique ; chaque corps suit sa propre durée.

- Flux : continu mais imprévisible ; successions de suspensions et de relâchés.

- Énergie : précise, retenue, jamais démonstrative ; le geste reste pur, neutre, sans expression ajoutée.

Sens et portée de l’œuvre

Beach Birds for Camera n’est pas une pièce “sur les oiseaux”, mais une méditation sur la vie en mouvement, sur la coexistence, le souffle et la perception.

En filmant la danse comme un écosystème, Cunningham rappelle que le regard peut se déplacer, se fragmenter, se recomposer : la chorégraphie devient un art de la relation.

Cette œuvre marque un tournant : la caméra n’y sert pas à diffuser la danse, mais à l’inventer autrement.

Elle ouvre la voie à de nouvelles formes de chorégraphie filmée, où le spectateur est invité à explorer plutôt qu’à suivre.

Dans la lignée de ses recherches avec John Cage, Beach Birds for Camera affirme que la beauté naît de la liberté :

celle du geste, du son, de la lumière et du regard.

C’est une ode silencieuse à la nature, à la multiplicité, et à la poésie du réel.